|

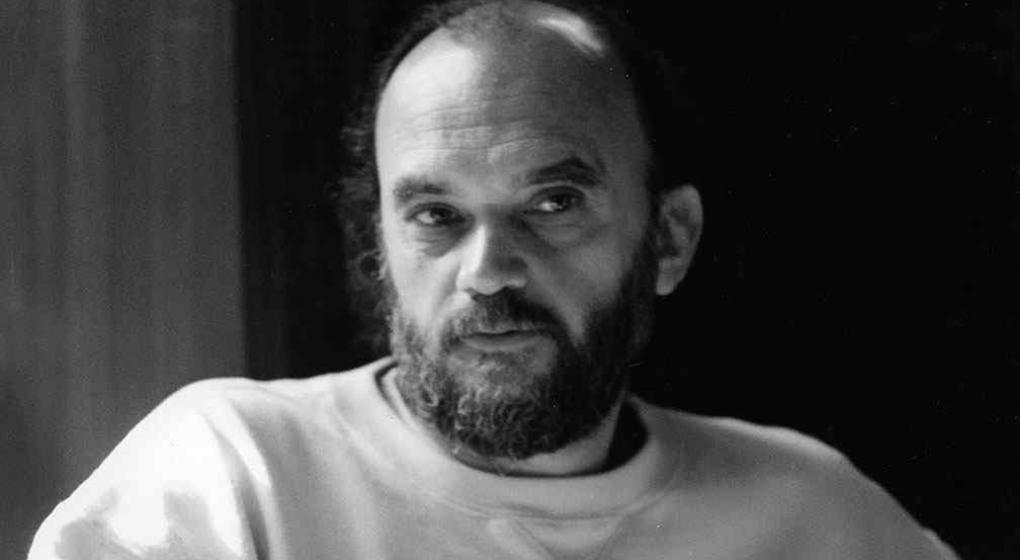

| Carlos del Frade |

I Parte - El pasado abierto en el presente

Capítulo 1 - Arqueólogos del infierno

La geografía rosarina tiene una cuarta dimensión.

No son solamente el largo, el ancho y el espesor.

Aparece el tiempo.

La historia pero no en forma lineal y racional.

Sino una historia plegada en el presente y que se desarrolla como un ir y volver permanentes.

No hay límites precisos entre lo de ayer y lo de hoy.

Parece gobernar la estructura de la novela y no de la investigación científica.

La realidad santafesina tiene una cuarta dimensión.

La que está tejida por aquellos que buscan el origen y los protagonistas del genocidio y por los que caminan por las mismas calles de siempre, ocultos por la impunidad reciclada.

Se cruzan, se buscan, se desconocen.

Asesinos y torturados, financistas del terrorismo de estado y familiares que buscan algún dato para su rompecabezas que es, en realidad, un mapa del alma.

Buscan un dato de sus seres saqueados y también alguna información que apure un poco de justicia y lleve a los proveedores de la muerte al lugar donde deben estar.

La geografía del macrocentro rosarino propone encuentros y lugares donde el tiempo no pasa.

Agustín Vidal busca a su hermana María Teresa secuestrada el 6 de agosto de 1976 cuando vivía en el viejo Hotel “Italia” de Rosario, en Maipú y San Juan donde ahora se levanta el rectorado de la Universidad Nacional.

Eran los días del comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.

Y también el tiempo del reinado de Agustín Feced, interventor de la Unidad Regional II de la policía de Rosario e integrante del Batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino a partir de junio de 1974, cuando todavía vivía Juan Domingo Perón.

Ese día llovía. Una señal.

La lluvia siempre acompañaría a Agustín en momentos claves de su búsqueda.

La encargada del hotel Italia era una mujer peronista vinculada a la Policía Federal, Angela Pereyra Iraola, la misma que se ufanaba del dinero que tenía guardado en sus grandes cajas de sombreros finos ante los militantes de la juventud, según recordaría el hoy muerto ingeniero Gualberto Venesia.

La misma que una tarde se le apareció en la oficina de la Federal, en calle 9 de Julio al 200 porque le debían un dinero.

-Usted está acá porque le falló a la señora -le dijo un oficial de la Federal.

La señora sabía demasiado y estaba siempre con los muchachos de la derecha peronista.

Ahora el viaje de las palabras pinta el paisaje de esa geografía que se empecina en mostrar un tiempo al revés de la lógica.

El padre de Agustín llegó hasta la oficina de Feced de la mano de un funcionario del Consulado de España en Rosario.

-Nunca vas a saber lo que vi allí -le dijo después de la entrevista.

Había visto los famosos álbumes de tapas de madera que el ex comandante de gendarmería había construido con las fotografías de los desaparecidos. Imágenes durante las torturas y después de fusilados.

Albumes que existen todavía, según dicen los allegados directos a Feced, en alguna parte de esta geografía de cuatro dimensiones.

Hasta que llegaron a la oficina de calle Salta al 1933.

Para Agustín era una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

-Ahí vive ahora una mujer con dos hijos que estudian en el Liceo Militar -dice el arqueólogo del infierno rosarino.

Cuentan que en 1975 estalló una bomba que hizo volar los vidrios del lugar.

Ahí estuvo en 1976 junto a su padre.

Un tal Jorge, de pie, habla con los dos. Fumaba en una pipa cachada y tenía anteojos.

Y sentado, dominando la situación, alguien que se hacía llamar el “comodoro French”, un hombre alto, rubio, de ojos claros.

-Estamos limpios -dijo el tal Jorge.

Les llegaron a decir que incluso mataron a varios canas por los abusos que estaban cometiendo.

-No la tenemos nosotros y no la tiene el Ejército -sostuvieron.

Fue entonces que Jorge les muestra una serie de fotografías de distintas manifestaciones y le pregunta si conocía a Carlos S., porque cuando desapareció Marité se llevó una valija del Hotel Italia y formaban parte de la llamada columna 30.

Desde hacía 28 años que el nombre de Carlos S. daba vueltas en el alma de Agustín Vidal.

Hasta que una noche del misterioso febrero de cinco domingos se encontraron en un bar de Urquiza y Dorrego, a menos de doscientos metros del Servicio de Informaciones y por donde suele pasar uno de los principales torturadores todavía libre ofreciendo seguridad a las escuelas de la ciudad.

Pero era otro Carlos S. y buscaba otra mujer desaparecida que además estaba embarazada.

Agustín no sabe, aún hoy, veintiocho años después, en qué organización militaba su hermana.

Carlos S., Agustín Vidal y el periodista que los contactó están juntos pero sin certezas.

Son tres buscadores en torno a una mesa del bar de Urquiza y Dorrego.

El invitado por el periodista tenía el mismo nombre y la edad de la persona que Agustín buscaba.

Pero no sabía nada de Marité, la hermana de Agustín.

El traía su propio fantasma.

-Creía que me iban a decir algo de Mónica Wolfin que fue secuestrada cuando estaba embarazada...

La impotencia por tres.

La geografía tiene una cuarta dimensión.

Aquella que cohabitan los buscadores del origen de la masacre y los asesinos y sus financistas.

Un tejido de palabras, fotografías sin nombres, frases solitarias y recuerdos difusos.

Una geografía atravesada por varios tiempos.

Donde el presente no parece solamente lo que sucede en el instante, sino lo que viene sucediendo hace rato.

Demasiado cargado de pasado está el presente en la geografía rosarina.

Apenas han pasado una veintena de días del asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, seccional Rosario. Y en ese lapso otra vez la sombra de La Santafesina SA y el escaso poder para construir verdad y justicia del llamado poder judicial.

Son los últimos días de febrero de 2004, un extraño febrero de cinco domingos.

Entre sus horas decenas de rosarinos y santafesinos vuelven a sentir la fiebre de saber qué fue de los suyos, de los secuestrados y desaparecidos entre 1976 y 1983.

Algunos buscan fantasmas de años anteriores, incluso.

Allí anda Carlos Razzetti tratando de reabrir la causa penal que esclarezca el asesinato de su padre, Constantino Razzetti, fusilado el 14 de octubre de 1973.

Y la hija de Ingalinella quiere saber todo sobre el médico muerto y secretario provincial del Partido Comunista en las postrimerías del segundo gobierno peronista.

También hay decenas de pibes que buscan su verdadera familia y la justicia que sigue ausente.

Por esa esquina que forman las calles Urquiza y Dorrego, donde está ubicado el bar en donde se produjo el triple encuentro que derrapó en una angustiosa impotencia, suele pasar Mario Alfredo Marcote, uno de los más conocidos torturadores que integró la patota que trabajaba junto al ex comandante de gendarmería y dos veces jefe de la policía rosarina, Agustín Feced.

Anda con una carpeta y un maletín. Vende servicios de seguridad para las escuelas y otras instituciones.

Su apodo era “El Cura”.

-A mi me destrozó un tipo al que le decían “El Cura”...-dice Fernando Brarda, constructor de pantallas de cine y sobreviviente de un centro clandestino de detención que todavía hoy no se sabe dónde está ubicado.

-Era Fisherton, ni Funes ni Granadero Baigorria. Fisherton -remarca Fernando que no puede controlarse cuando le cuentan que “El Cura” es Marcote, el hombre que trabajaba hasta 1995 como celador en el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, dependiente del Arzobispado de Rosario.

Fernando fue secuestrado el 6 de agosto de 1976.

El mismo día que se llevaron a Marité Vidal.

Y según Fernando estuvieron en el mismo desconocido lugar.

Bajo el signo que imponía Díaz Bessone, el armador del esquema represivo sobre las seis provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe.

¿Por qué Marcote está libre si ya se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia debida?.

¿Por qué a 28 años del golpe de estado todavía no se sabe cuántos y en qué lugares funcionaron los distintos centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe?.

¿Por qué nunca se tomaron declaraciones informativas a los ex comisarios titulares de las seccionales rosarinas y santafesinas de aquellos años?.

¿Por qué nunca comparecieron los integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura y todos los integrantes de la oficialidad del Comando del Segundo Cuerpo para que hagan un esquema del terrorismo de estado entre 1976 y 1983?.

A poco más de cien metros del bar que reunió a tres de los tantos que buscan algo de la justicia ausente, en San Lorenzo y Dorrego, las paredes del ex Servicio de Informaciones de la policía rosarina tienen nuevas pintadas: “Capitán Viola” y “Coronel Larrabure”.

Son dos de los 117 militares matados por las organizaciones armadas entre el 29 de mayo de 1970 y el 20 de diciembre de 1978 más emblemáticos para los sectores de derecha.

El terrorismo de estado se cobró 30 mil vidas, según los organismos de derechos humanos, 9 mil según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y 520 son de la provincia de Santa Fe.

Pero en esas paredes en los que funcionó el mayor centro clandestino de detención de personas en el territorio y por el que pasaron 1.800 personas entre 1976 y 1979, según la declaración del entonces teniente coronel Eduardo González Roulet, los reivindicadores de los genocidas nunca estamparon el nombre de ninguno de los 36 policías santafesinos muertos en aquellos años. Seguramente porque la mayoría eran suboficiales y no valen ni siquiera ser tenidos en cuenta por esta mano de obra siempre ocupada.

Esos dos nombres inscriptos en las paredes del ahora Centro Popular de la Memoria “El Pozo” también tienen una historia.

El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produce la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Julio del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 22 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba. El Ejército difundió que se lo había torturado. “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”, contestó el ERP.

El 10 de agosto de ese mismo año la llamada Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, del Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. No lo pudo llevar a cabo. El ejército fusiló a la mayoría, 16 militantes de la organización, que se habían rendido bajo la promesa de respetar sus vidas.

El ERP decidió tomar represalias: “a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada”. El capitán Humberto Viola era el comandante de la Brigada V de Infantería y tenía a su cargo distintas bandas paramilitares responsables de torturas y desapariciones en Tucumán. Junto a él murió de manera accidental su hija María Cristina de tres años. Fue el primero de diciembre de 1974. El jefe del comando del ERP fue destituido y se definió al hecho como “exceso injustificable”. A partir de entonces el ERP cesó la campaña.

Esos son los nombres a fines de febrero de 2004 aparecieron pintados sobre las paredes del Centro de la Memoria Popular “El Pozo”.

A menos de doscientos metros del bar de Uquiza y Dorrego donde hay tres buscadores de razones y cuerpos queridos y por donde suele pasar uno de los asesinos, de los protagonistas del infierno real que todavía se extiende en una inverosímil gambeta de la impunidad a la justicia.

Por eso el pasado está más vivo que nunca en las necesidades del presente.

Edmundo Daniel Pozzi, de profesión bancario, fue secuestrado el 3 de junio de 1976 pero recién lo contó públicamente en noviembre de 2003.

Por aquellos días el diario “La Capital” publicaba una nota del periodista Bernardo Neustadt titulada “Secuestro de un coronel” y se anunciaba que otro coronel, Mario Coquet, se hacía cargo de la intendencia de Santa Fe.

La Unión Industrial de la provincia mostraba su beneplácito por los anuncios del gobernador de ipso, vicealmirante Jorge Desimoni.

El cardiocirujano René Favaloro visitaba la provincia para disertar sobre enfermedades cardiovasculares y Rafael Martínez Raymonda hablaba ante un grupo de empresarios.

Se derogaba la ley 7.197 que reglamentaba la jornada de trabajo en ocho horas y la 7.883 que también permitía respetar el descanso del obrero. Aumentaban las horas de labor y ese era el motivo del júbilo empresarial provincial.

Albano Harguindeguy, como ministro del Interior de Jorge Videla, denunciaba “una campaña de desprestigio desde el exterior”.

Aparecían moralinas tituladas “La noche y el dudoso prestigio de algunos de sus personajes” y lo que quedaba de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario informaba sobre la entrega de viviendas para sus afiliados.

El goleador del campeonato era el cordobés Mario Alberto Kempes con 16 goles.

Y un día después del secuestro de Edmundo, se informaba que “hallóse muerto de tres balazos al general Torres”, uno de los militares bolivianos que buscaba la nacionalización de los recursos naturales y el paso en democracia hacia el socialismo.

En aquellos primeros días de junio, el llamado Proceso de Reorganización Nacional disolvió 48 organizaciones gremiales, 22 de ellas consideradas ilegales.

El dictador Augusto Pinoche inauguraba la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos.

Aparecían los encargados de la censura en los grandes medios de comunicación radiales en Rosario: el inspector general de radiodifusión era el coronel Dardo Migno; el mayor Rodolfo Pérez, se hacía cargo de LT 2; el teniente coronel Jaime Fábrega, tomaba LT 8 y Federico Hasenbalg, LT 3.

La familia de Edmundo ya formaba parte del submundo creado por Díaz Bessone y Feced.

El bancario vivía en Mendoza y Sarmiento, pleno centro rosarino, cuando a las cuatro de la mañana llegó una patota y lo llevó junto a su mujer Mabel a un destino incierto.

Ya habían allanado el departamento una semana antes, en mayo de aquel año.

La acusación que pesaba sobre él, era la de haber sido delegado en la fábrica de tractores Massey Ferguson hasta el 19 de marzo de 1975 y oponerse al oficialismo.

En esos días el departamento estaba desocupado cuando cayeron las fuerzas de tarea.

Había eludido un pedido de captura que se extendió desde marzo de 1975 a febrero de 1976. A él lo conocían los integrantes de la CGT rosarina y los representantes de la Juventud Sindical Peronista. Según Pozzi, ellos lo marcaron y el pedido de captura fue presentado ante la Policía Federal.

Hubo una redada después del golpe del 24 de marzo de 1976. Más de 600 cayeron en la Jefatura rosarina, entre ellos el propio Pozzi. Pero cuando le hicieron averiguación de antecedentes no saltó nada.

Hasta que llegó el martes 3 de junio y se lo llevaron.

Le mostraron un par de boleadoras del Yacaré, un compañero que vivía con él. Y también una radio, su mujer y su hija que había nacido el 27 de febrero de aquel año.

También sacaron algunas fotos de la cartera de su mujer.

Dieron vuelta todo. Les dijeron que eran prisioneros de guerra.

Actuaban a cara descubierta, usaban barba y sombreros. Los cargaron en autos separados, en el piso.

“Bajate”, le ordenaron.

Estaba en un campo.

“Levantá la pata que hay un escalón”, advirtieron. Ya estaba con los ojos vendados.

Era un espacio no muy grande. Una especie de pieza en donde había una cama. Lo ataban con alambres. Contó entre seis y siete veces la historia de su vida. Estaba al lado de la cocina y también cerca del lugar donde se interrogaba.

Sentía el paso de aviones que despegaban.

Escuchaba a su mujer y los comentarios lejanos de otros prisioneros.

Trajeron a una mujer de madrugada.

-Vamos a vaciar la casa del Palomar.

-Ahí quedó un televisor y una cama, ¿y si sale un vecino?.

-¿Para qué tenemos la 45?.

Lo envolvieron con la frazada que era suya.

-Yo me quedo con la enceradora.

-El gordo es un tarado.

Le preguntaron: “¿Quiénes son los del ERP?. A los montoneros los tenemos todos infiltrados. No nos interesan”, dijeron.

“Vamos a torturar a tu mujer y vamos a matar a tu nena”, lo amenazaban.

Parece que “es un duro...hay que darle máquina”.

También le dieron de comer.

Vino la picana. “Dale que aguanta”, apuntaban.

-Yo veía desde arriba. Uno al lado de la cama y tres en un rincón. Fue una sensación rara. El espacio vacío es lo que te destruye. Me ayudó mucho que durante el último tiempo había aprendido algo de autohipnosis para aguantar el dolor de muelas. Flameaba en la cama. Escuchaba una voz muy autoritaria. Con el tiempo la volví a escuchar en el Círculo de Suboficiales del Ejército pero no me atreví a darme vuelta. El miedo te persigue hasta hoy contó Pozzi en noviembre de 2003.

-Te vamos a soltar. Acá hubo un error. Te pido disculpas -le dijeron no sabe cuándo.

Estuvo siempre vendado y atado.

Le dieron un tenedor y le advirtieron que no intente ninguna boludez. De pronto el auto que lo iba a devolver a la ciudad no arrancaba. Hasta que pudo.

Cuando volvió a encontrarse con su mujer nunca sintió un apretón de manos tan fuerte en la vida.

-Ahí vienen luces. Subí al mirador -sintió que se decían los integrantes de la patota.

Subieron al auto, hicieron alrededor de trescientos metros y luego llegaron al pavimento.

Sintió llegar a un puente, un semáforo de cuatro manos y luego escuchó el ruido de la ciudad.

Los dejaron detrás de la cancha de Ñuls, abrazados a un árbol

-A la nena se la dejamos a un vecino.

Pero en realidad se la llevaron a la policía.

La recuperó su mamá, Edith.

La jueza de menores la había dado en tenencia al segundo día al subjefe de la policía rosarina. Era un matrimonio grande, sin chicos.

-Es mi única nieta y me la llevo -dijo Edith.

Se la dieron con todo el dolor del alma.

Por aquellos días el subjefe de la Unidad Regional II era un comisario inspector de apellido Pascual.

Cuando su mujer y Edmundo abrazaron a Paulina, la beba de cuatro meses, ella se calmó. Hacía dos días que lloraba sin parar, pero después del abrazo se durmió.

Un policía de Arroyo Seco le recomendó que vaya a hablar con los jefes de la Comisaría Segunda de Rosario.

-Pibe, vos te tenés que ir. Esto es una mierda.

Hay de todo: militares, policías y patas de plomo de los sindicatos.

Después nos cagan a tiros a nosotros. A mi me faltan seis meses para jubilarme. O te comprás una metralleta y tirás hasta que te bajen o te vas a un pueblo, capaz que zafés. Andate - le dijo aquel comisario Fermín Bravo que en abril del ’76 pasó de la Agrupación Orden Público a la comisaría ubicada en Paraguay y San Juan.

Edmundo se fue a Arequito.

Dijo que en el primer allanamiento a su departamento estuvo un tipo del SMATA.

Cuando cayó preso vio una montaña de fotos en el Servicio de Informaciones.

Le dejó el poster de dos chicos, uno negro y el otro blanco.

El comisario Bravo le dijo que pensaba que los dos iban a morir.

Pozzi esperó 27 años para contar su historia.

Y en su relato hay nombres ausentes pero huellas marcadas que dejó la burocracia del terrorismo de estado.

Un mes después, la contratapa del diario “Página/12” ofreció el relato de otro sobreviviente, ahora convertido en el canciller de la administración del presidente Néstor Kirchner, Rafael Bielsa.

El título era “La tercera margen del río” y allí cuenta sobre Marité, su mejor amiga a quien vio por última vez en 1976.

“Luego desapareció, se evaporó. Con los años hemos podido reconstruir parcelas del final de la vida de los desaparecidos. Alguien los vio, estuvo con ellos, pasaron por algún sitio. De mi amiga, nunca más se supo nada”, escribió el hincha de Ñuls.

“El mes pasado fui a Rosario, para declarar en la causa de la llamada Quinta de Funes, lugar en el que creía haber estado secuestrado. Mi relato, sin embargo, no coincidía con el de otros, como Jaime Dri, que habían pasado por el chupadero que Bonasso elevó desde la abominación al arte. Yo había estado en un sótano, oía aviones, en el trayecto hasta “La Quinta”; crucé un par de pasos a nivel, había cierta cercanía entre el lugar y el barrio rosarino Parquefield. “La Quinta” de la que siempre se había hablado parecía que no era la “mía””, recordó el sobreviviente de una hasta hoy misteriosa mazmorra que existía en la zona del Gran Rosario.

A los pocos días recibió un correo.

Era Fernando Brarda. “Me contó su historia: un industrial que había dado trabajo a algunos del ERP, que luego fueron detenidos, y que a su vez... etcétera. Habían violado a su mujer, metido la cabeza de su hijo de cinco meses en el inodoro, le habían bajado los dientes, inutilizado un riñón, vuelto semiloco”, relató Bielsa.

Después le mostró la fotografía de “El Castillo” o “El Fortín”, el centro clandestino que también funcionaba en Funes pero que solamente fue fotografiado en diciembre de 2004 para una nota aparecida en el “Rosario/12” acompañando una nota de la periodista Alicia Simeón.

Pero Brarda no estuvo allí.

Estuvo en algún lugar de Fisherton.

-Donde yo estaba eran todos erpios, no había montoneros -remarcó Fernando.

“¡De manera que hubo una “tercera Quinta”, la tercera margen del río de la muerte! Una sucesión de visiones sanguinolentas se desplomó sobre mi memoria. Las fotos de los muchachos muertos que veía cuando trabajaba en los tribunales federales, con los ojos vaciados y sus bocas mustias, un cielo líquido e incandescente que abolía el futuro, árboles arrasados por una fuerza ciega. Si había una “tercera”, tal vez pudiera haber una “cuarta”, o incluso una “quinta Quinta”. La sinrazón y el espanto elevados al cuadrado”, reflexionó Bielsa con exactitud.

Después Fernando habló de una “la piba esa que trajeron secuestrada del hotel Italia, la habían chupado junto con la abuela, a la que abandonaron en camisón, y a la chica la trajeron a “la Quinta” se llamaba Marité Vidal”, sostuvo.

Y le recordó Fernando a Rafael que allí se escuchaba decir que “a los erpios, un día de parrilla y un tiro en la nuca”.

Marité es la hermana que busca Agustín en el bar de Urquiza y Dorrego en donde un Carlos S. que se llama igual a alguien que supuestamente sabe sobre ella dice que no la conoce y retruca a los dioses ausentes qué se sabe de Mónica Wolfin desaparecida cuando estaba embarazada.

Agustín, Carlos S., el periodista, Rafael, Fernando, Edgardo, buscan la verdad y la justicia, mientras que los torturadores andan por esas mismas calles ofreciendo seguridad para las escuelas pobladas de chicos.

Esos torturadores que a una cuadra de distancia de ese bar se ensañaban sobre los cuerpos en el Servicio de Informaciones, hoy Centro Popular de la Memoria “El Pozo”, donde aparecen pintados los nombres de los oficiales del Ejército, Viola y Larrabure.

Torturadores que saben más que los jueces pero que ningún juez citó a pesar de que ya estaban probados sus crímenes de lesa humanidad cuando explotaron las leyes de punto final, obediencia debida y después los indultos.

Como José Rubén Lo Fiego, alias El Ciego.

Un mañana de 1997 recibió a ese mismo periodista que está sentado en la mesa del bar de Urquiza y Dorrego buscando datos sobre Marité Vidal y le entregó tres hojas escritas a máquina.

Lo Fiego seguía siendo el subjefe de Operaciones de la policía rosarina y algunas veces tuvo a su cargo las maniobras tendientes a garantizar la seguridad de los espectadores en los clásicos entre Central y Ñuls.

En esos papeles aparecía un resumen en el que se mencionaban expedientes originales de la CONADEP rosarina que ya no estaban en la Cámara Federal de Apelaciones porque en mayo de 1987 fueron enviados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Se mencionaban los legajos originales de Fernando Brarda sobre la “quinta operacional de Fisherton”; la denuncia sobre el caso de Héctor Retamar en la que se habla de La Calamita; los datos aportados por el ex sacerdote Santiago Mac Guire en torno a otra quinta en Funes; casas operativas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército; la denuncia de Rafael Erasmo Guerrero en torno a las torturas aplicadas en la Escuela Técnica “Magnasco”; posibles cremaciones de cuerpos de desaparecidos en el Instituto Rábico de Rosario y un legajo que incluía precisiones sobre la identidad del personal de inteligencia del batallón 121 y de la llamada Quinta Operacional de Oliveros.

Otro de esos legajos que forman parte del resumen entregado por Lo Fiego hace mención a la denuncia de María Amelia González que ofrece datos precisos sobre una quinta de Fisherton a la que fueron conducidos con su marido y en la que los tortura.

Todos esos lugares directamente vinculados a los integrantes del Ejército Argentino no fueron tenidos en cuenta en las investigaciones que buscaban generar justicia en torno a los delitos de lesa humanidad.

Por eso Agustín, Fernando, Carlos S., Rafael, Edmundo y cientos más buscan datos y personas, tratan de unir los rompecabezas y apenas pueden un poco.

Nada más que un poco.

Son arqueólogos del infierno.

Los que buscan sus raíces y también sus consecuencias.

Por eso es necesario que los jueces sigan con la investigación realizada en la década del ochenta.

No que comiencen una vez más.

No son solamente el largo, el ancho y el espesor.

Aparece el tiempo.

La historia pero no en forma lineal y racional.

Sino una historia plegada en el presente y que se desarrolla como un ir y volver permanentes.

No hay límites precisos entre lo de ayer y lo de hoy.

Parece gobernar la estructura de la novela y no de la investigación científica.

La realidad santafesina tiene una cuarta dimensión.

La que está tejida por aquellos que buscan el origen y los protagonistas del genocidio y por los que caminan por las mismas calles de siempre, ocultos por la impunidad reciclada.

Se cruzan, se buscan, se desconocen.

Asesinos y torturados, financistas del terrorismo de estado y familiares que buscan algún dato para su rompecabezas que es, en realidad, un mapa del alma.

Buscan un dato de sus seres saqueados y también alguna información que apure un poco de justicia y lleve a los proveedores de la muerte al lugar donde deben estar.

La geografía del macrocentro rosarino propone encuentros y lugares donde el tiempo no pasa.

Agustín Vidal busca a su hermana María Teresa secuestrada el 6 de agosto de 1976 cuando vivía en el viejo Hotel “Italia” de Rosario, en Maipú y San Juan donde ahora se levanta el rectorado de la Universidad Nacional.

Eran los días del comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.

Y también el tiempo del reinado de Agustín Feced, interventor de la Unidad Regional II de la policía de Rosario e integrante del Batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino a partir de junio de 1974, cuando todavía vivía Juan Domingo Perón.

Ese día llovía. Una señal.

La lluvia siempre acompañaría a Agustín en momentos claves de su búsqueda.

La encargada del hotel Italia era una mujer peronista vinculada a la Policía Federal, Angela Pereyra Iraola, la misma que se ufanaba del dinero que tenía guardado en sus grandes cajas de sombreros finos ante los militantes de la juventud, según recordaría el hoy muerto ingeniero Gualberto Venesia.

La misma que una tarde se le apareció en la oficina de la Federal, en calle 9 de Julio al 200 porque le debían un dinero.

-Usted está acá porque le falló a la señora -le dijo un oficial de la Federal.

La señora sabía demasiado y estaba siempre con los muchachos de la derecha peronista.

Ahora el viaje de las palabras pinta el paisaje de esa geografía que se empecina en mostrar un tiempo al revés de la lógica.

El padre de Agustín llegó hasta la oficina de Feced de la mano de un funcionario del Consulado de España en Rosario.

-Nunca vas a saber lo que vi allí -le dijo después de la entrevista.

Había visto los famosos álbumes de tapas de madera que el ex comandante de gendarmería había construido con las fotografías de los desaparecidos. Imágenes durante las torturas y después de fusilados.

Albumes que existen todavía, según dicen los allegados directos a Feced, en alguna parte de esta geografía de cuatro dimensiones.

Hasta que llegaron a la oficina de calle Salta al 1933.

Para Agustín era una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

-Ahí vive ahora una mujer con dos hijos que estudian en el Liceo Militar -dice el arqueólogo del infierno rosarino.

Cuentan que en 1975 estalló una bomba que hizo volar los vidrios del lugar.

Ahí estuvo en 1976 junto a su padre.

Un tal Jorge, de pie, habla con los dos. Fumaba en una pipa cachada y tenía anteojos.

Y sentado, dominando la situación, alguien que se hacía llamar el “comodoro French”, un hombre alto, rubio, de ojos claros.

-Estamos limpios -dijo el tal Jorge.

Les llegaron a decir que incluso mataron a varios canas por los abusos que estaban cometiendo.

-No la tenemos nosotros y no la tiene el Ejército -sostuvieron.

Fue entonces que Jorge les muestra una serie de fotografías de distintas manifestaciones y le pregunta si conocía a Carlos S., porque cuando desapareció Marité se llevó una valija del Hotel Italia y formaban parte de la llamada columna 30.

Desde hacía 28 años que el nombre de Carlos S. daba vueltas en el alma de Agustín Vidal.

Hasta que una noche del misterioso febrero de cinco domingos se encontraron en un bar de Urquiza y Dorrego, a menos de doscientos metros del Servicio de Informaciones y por donde suele pasar uno de los principales torturadores todavía libre ofreciendo seguridad a las escuelas de la ciudad.

Pero era otro Carlos S. y buscaba otra mujer desaparecida que además estaba embarazada.

Agustín no sabe, aún hoy, veintiocho años después, en qué organización militaba su hermana.

Carlos S., Agustín Vidal y el periodista que los contactó están juntos pero sin certezas.

Son tres buscadores en torno a una mesa del bar de Urquiza y Dorrego.

El invitado por el periodista tenía el mismo nombre y la edad de la persona que Agustín buscaba.

Pero no sabía nada de Marité, la hermana de Agustín.

El traía su propio fantasma.

-Creía que me iban a decir algo de Mónica Wolfin que fue secuestrada cuando estaba embarazada...

La impotencia por tres.

La geografía tiene una cuarta dimensión.

Aquella que cohabitan los buscadores del origen de la masacre y los asesinos y sus financistas.

Un tejido de palabras, fotografías sin nombres, frases solitarias y recuerdos difusos.

Una geografía atravesada por varios tiempos.

Donde el presente no parece solamente lo que sucede en el instante, sino lo que viene sucediendo hace rato.

Demasiado cargado de pasado está el presente en la geografía rosarina.

Apenas han pasado una veintena de días del asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, seccional Rosario. Y en ese lapso otra vez la sombra de La Santafesina SA y el escaso poder para construir verdad y justicia del llamado poder judicial.

Son los últimos días de febrero de 2004, un extraño febrero de cinco domingos.

Entre sus horas decenas de rosarinos y santafesinos vuelven a sentir la fiebre de saber qué fue de los suyos, de los secuestrados y desaparecidos entre 1976 y 1983.

Algunos buscan fantasmas de años anteriores, incluso.

Allí anda Carlos Razzetti tratando de reabrir la causa penal que esclarezca el asesinato de su padre, Constantino Razzetti, fusilado el 14 de octubre de 1973.

Y la hija de Ingalinella quiere saber todo sobre el médico muerto y secretario provincial del Partido Comunista en las postrimerías del segundo gobierno peronista.

También hay decenas de pibes que buscan su verdadera familia y la justicia que sigue ausente.

Por esa esquina que forman las calles Urquiza y Dorrego, donde está ubicado el bar en donde se produjo el triple encuentro que derrapó en una angustiosa impotencia, suele pasar Mario Alfredo Marcote, uno de los más conocidos torturadores que integró la patota que trabajaba junto al ex comandante de gendarmería y dos veces jefe de la policía rosarina, Agustín Feced.

Anda con una carpeta y un maletín. Vende servicios de seguridad para las escuelas y otras instituciones.

Su apodo era “El Cura”.

-A mi me destrozó un tipo al que le decían “El Cura”...-dice Fernando Brarda, constructor de pantallas de cine y sobreviviente de un centro clandestino de detención que todavía hoy no se sabe dónde está ubicado.

-Era Fisherton, ni Funes ni Granadero Baigorria. Fisherton -remarca Fernando que no puede controlarse cuando le cuentan que “El Cura” es Marcote, el hombre que trabajaba hasta 1995 como celador en el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, dependiente del Arzobispado de Rosario.

Fernando fue secuestrado el 6 de agosto de 1976.

El mismo día que se llevaron a Marité Vidal.

Y según Fernando estuvieron en el mismo desconocido lugar.

Bajo el signo que imponía Díaz Bessone, el armador del esquema represivo sobre las seis provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe.

¿Por qué Marcote está libre si ya se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia debida?.

¿Por qué a 28 años del golpe de estado todavía no se sabe cuántos y en qué lugares funcionaron los distintos centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe?.

¿Por qué nunca se tomaron declaraciones informativas a los ex comisarios titulares de las seccionales rosarinas y santafesinas de aquellos años?.

¿Por qué nunca comparecieron los integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura y todos los integrantes de la oficialidad del Comando del Segundo Cuerpo para que hagan un esquema del terrorismo de estado entre 1976 y 1983?.

A poco más de cien metros del bar que reunió a tres de los tantos que buscan algo de la justicia ausente, en San Lorenzo y Dorrego, las paredes del ex Servicio de Informaciones de la policía rosarina tienen nuevas pintadas: “Capitán Viola” y “Coronel Larrabure”.

Son dos de los 117 militares matados por las organizaciones armadas entre el 29 de mayo de 1970 y el 20 de diciembre de 1978 más emblemáticos para los sectores de derecha.

El terrorismo de estado se cobró 30 mil vidas, según los organismos de derechos humanos, 9 mil según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y 520 son de la provincia de Santa Fe.

Pero en esas paredes en los que funcionó el mayor centro clandestino de detención de personas en el territorio y por el que pasaron 1.800 personas entre 1976 y 1979, según la declaración del entonces teniente coronel Eduardo González Roulet, los reivindicadores de los genocidas nunca estamparon el nombre de ninguno de los 36 policías santafesinos muertos en aquellos años. Seguramente porque la mayoría eran suboficiales y no valen ni siquiera ser tenidos en cuenta por esta mano de obra siempre ocupada.

Esos dos nombres inscriptos en las paredes del ahora Centro Popular de la Memoria “El Pozo” también tienen una historia.

El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produce la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Julio del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 22 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba. El Ejército difundió que se lo había torturado. “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”, contestó el ERP.

El 10 de agosto de ese mismo año la llamada Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, del Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. No lo pudo llevar a cabo. El ejército fusiló a la mayoría, 16 militantes de la organización, que se habían rendido bajo la promesa de respetar sus vidas.

El ERP decidió tomar represalias: “a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada”. El capitán Humberto Viola era el comandante de la Brigada V de Infantería y tenía a su cargo distintas bandas paramilitares responsables de torturas y desapariciones en Tucumán. Junto a él murió de manera accidental su hija María Cristina de tres años. Fue el primero de diciembre de 1974. El jefe del comando del ERP fue destituido y se definió al hecho como “exceso injustificable”. A partir de entonces el ERP cesó la campaña.

Esos son los nombres a fines de febrero de 2004 aparecieron pintados sobre las paredes del Centro de la Memoria Popular “El Pozo”.

A menos de doscientos metros del bar de Uquiza y Dorrego donde hay tres buscadores de razones y cuerpos queridos y por donde suele pasar uno de los asesinos, de los protagonistas del infierno real que todavía se extiende en una inverosímil gambeta de la impunidad a la justicia.

Por eso el pasado está más vivo que nunca en las necesidades del presente.

Edmundo Daniel Pozzi, de profesión bancario, fue secuestrado el 3 de junio de 1976 pero recién lo contó públicamente en noviembre de 2003.

Por aquellos días el diario “La Capital” publicaba una nota del periodista Bernardo Neustadt titulada “Secuestro de un coronel” y se anunciaba que otro coronel, Mario Coquet, se hacía cargo de la intendencia de Santa Fe.

La Unión Industrial de la provincia mostraba su beneplácito por los anuncios del gobernador de ipso, vicealmirante Jorge Desimoni.

El cardiocirujano René Favaloro visitaba la provincia para disertar sobre enfermedades cardiovasculares y Rafael Martínez Raymonda hablaba ante un grupo de empresarios.

Se derogaba la ley 7.197 que reglamentaba la jornada de trabajo en ocho horas y la 7.883 que también permitía respetar el descanso del obrero. Aumentaban las horas de labor y ese era el motivo del júbilo empresarial provincial.

Albano Harguindeguy, como ministro del Interior de Jorge Videla, denunciaba “una campaña de desprestigio desde el exterior”.

Aparecían moralinas tituladas “La noche y el dudoso prestigio de algunos de sus personajes” y lo que quedaba de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario informaba sobre la entrega de viviendas para sus afiliados.

El goleador del campeonato era el cordobés Mario Alberto Kempes con 16 goles.

Y un día después del secuestro de Edmundo, se informaba que “hallóse muerto de tres balazos al general Torres”, uno de los militares bolivianos que buscaba la nacionalización de los recursos naturales y el paso en democracia hacia el socialismo.

En aquellos primeros días de junio, el llamado Proceso de Reorganización Nacional disolvió 48 organizaciones gremiales, 22 de ellas consideradas ilegales.

El dictador Augusto Pinoche inauguraba la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos.

Aparecían los encargados de la censura en los grandes medios de comunicación radiales en Rosario: el inspector general de radiodifusión era el coronel Dardo Migno; el mayor Rodolfo Pérez, se hacía cargo de LT 2; el teniente coronel Jaime Fábrega, tomaba LT 8 y Federico Hasenbalg, LT 3.

La familia de Edmundo ya formaba parte del submundo creado por Díaz Bessone y Feced.

El bancario vivía en Mendoza y Sarmiento, pleno centro rosarino, cuando a las cuatro de la mañana llegó una patota y lo llevó junto a su mujer Mabel a un destino incierto.

Ya habían allanado el departamento una semana antes, en mayo de aquel año.

La acusación que pesaba sobre él, era la de haber sido delegado en la fábrica de tractores Massey Ferguson hasta el 19 de marzo de 1975 y oponerse al oficialismo.

En esos días el departamento estaba desocupado cuando cayeron las fuerzas de tarea.

Había eludido un pedido de captura que se extendió desde marzo de 1975 a febrero de 1976. A él lo conocían los integrantes de la CGT rosarina y los representantes de la Juventud Sindical Peronista. Según Pozzi, ellos lo marcaron y el pedido de captura fue presentado ante la Policía Federal.

Hubo una redada después del golpe del 24 de marzo de 1976. Más de 600 cayeron en la Jefatura rosarina, entre ellos el propio Pozzi. Pero cuando le hicieron averiguación de antecedentes no saltó nada.

Hasta que llegó el martes 3 de junio y se lo llevaron.

Le mostraron un par de boleadoras del Yacaré, un compañero que vivía con él. Y también una radio, su mujer y su hija que había nacido el 27 de febrero de aquel año.

También sacaron algunas fotos de la cartera de su mujer.

Dieron vuelta todo. Les dijeron que eran prisioneros de guerra.

Actuaban a cara descubierta, usaban barba y sombreros. Los cargaron en autos separados, en el piso.

“Bajate”, le ordenaron.

Estaba en un campo.

“Levantá la pata que hay un escalón”, advirtieron. Ya estaba con los ojos vendados.

Era un espacio no muy grande. Una especie de pieza en donde había una cama. Lo ataban con alambres. Contó entre seis y siete veces la historia de su vida. Estaba al lado de la cocina y también cerca del lugar donde se interrogaba.

Sentía el paso de aviones que despegaban.

Escuchaba a su mujer y los comentarios lejanos de otros prisioneros.

Trajeron a una mujer de madrugada.

-Vamos a vaciar la casa del Palomar.

-Ahí quedó un televisor y una cama, ¿y si sale un vecino?.

-¿Para qué tenemos la 45?.

Lo envolvieron con la frazada que era suya.

-Yo me quedo con la enceradora.

-El gordo es un tarado.

Le preguntaron: “¿Quiénes son los del ERP?. A los montoneros los tenemos todos infiltrados. No nos interesan”, dijeron.

“Vamos a torturar a tu mujer y vamos a matar a tu nena”, lo amenazaban.

Parece que “es un duro...hay que darle máquina”.

También le dieron de comer.

Vino la picana. “Dale que aguanta”, apuntaban.

-Yo veía desde arriba. Uno al lado de la cama y tres en un rincón. Fue una sensación rara. El espacio vacío es lo que te destruye. Me ayudó mucho que durante el último tiempo había aprendido algo de autohipnosis para aguantar el dolor de muelas. Flameaba en la cama. Escuchaba una voz muy autoritaria. Con el tiempo la volví a escuchar en el Círculo de Suboficiales del Ejército pero no me atreví a darme vuelta. El miedo te persigue hasta hoy contó Pozzi en noviembre de 2003.

-Te vamos a soltar. Acá hubo un error. Te pido disculpas -le dijeron no sabe cuándo.

Estuvo siempre vendado y atado.

Le dieron un tenedor y le advirtieron que no intente ninguna boludez. De pronto el auto que lo iba a devolver a la ciudad no arrancaba. Hasta que pudo.

Cuando volvió a encontrarse con su mujer nunca sintió un apretón de manos tan fuerte en la vida.

-Ahí vienen luces. Subí al mirador -sintió que se decían los integrantes de la patota.

Subieron al auto, hicieron alrededor de trescientos metros y luego llegaron al pavimento.

Sintió llegar a un puente, un semáforo de cuatro manos y luego escuchó el ruido de la ciudad.

Los dejaron detrás de la cancha de Ñuls, abrazados a un árbol

-A la nena se la dejamos a un vecino.

Pero en realidad se la llevaron a la policía.

La recuperó su mamá, Edith.

La jueza de menores la había dado en tenencia al segundo día al subjefe de la policía rosarina. Era un matrimonio grande, sin chicos.

-Es mi única nieta y me la llevo -dijo Edith.

Se la dieron con todo el dolor del alma.

Por aquellos días el subjefe de la Unidad Regional II era un comisario inspector de apellido Pascual.

Cuando su mujer y Edmundo abrazaron a Paulina, la beba de cuatro meses, ella se calmó. Hacía dos días que lloraba sin parar, pero después del abrazo se durmió.

Un policía de Arroyo Seco le recomendó que vaya a hablar con los jefes de la Comisaría Segunda de Rosario.

-Pibe, vos te tenés que ir. Esto es una mierda.

Hay de todo: militares, policías y patas de plomo de los sindicatos.

Después nos cagan a tiros a nosotros. A mi me faltan seis meses para jubilarme. O te comprás una metralleta y tirás hasta que te bajen o te vas a un pueblo, capaz que zafés. Andate - le dijo aquel comisario Fermín Bravo que en abril del ’76 pasó de la Agrupación Orden Público a la comisaría ubicada en Paraguay y San Juan.

Edmundo se fue a Arequito.

Dijo que en el primer allanamiento a su departamento estuvo un tipo del SMATA.

Cuando cayó preso vio una montaña de fotos en el Servicio de Informaciones.

Le dejó el poster de dos chicos, uno negro y el otro blanco.

El comisario Bravo le dijo que pensaba que los dos iban a morir.

Pozzi esperó 27 años para contar su historia.

Y en su relato hay nombres ausentes pero huellas marcadas que dejó la burocracia del terrorismo de estado.

Un mes después, la contratapa del diario “Página/12” ofreció el relato de otro sobreviviente, ahora convertido en el canciller de la administración del presidente Néstor Kirchner, Rafael Bielsa.

El título era “La tercera margen del río” y allí cuenta sobre Marité, su mejor amiga a quien vio por última vez en 1976.

“Luego desapareció, se evaporó. Con los años hemos podido reconstruir parcelas del final de la vida de los desaparecidos. Alguien los vio, estuvo con ellos, pasaron por algún sitio. De mi amiga, nunca más se supo nada”, escribió el hincha de Ñuls.

“El mes pasado fui a Rosario, para declarar en la causa de la llamada Quinta de Funes, lugar en el que creía haber estado secuestrado. Mi relato, sin embargo, no coincidía con el de otros, como Jaime Dri, que habían pasado por el chupadero que Bonasso elevó desde la abominación al arte. Yo había estado en un sótano, oía aviones, en el trayecto hasta “La Quinta”; crucé un par de pasos a nivel, había cierta cercanía entre el lugar y el barrio rosarino Parquefield. “La Quinta” de la que siempre se había hablado parecía que no era la “mía””, recordó el sobreviviente de una hasta hoy misteriosa mazmorra que existía en la zona del Gran Rosario.

A los pocos días recibió un correo.

Era Fernando Brarda. “Me contó su historia: un industrial que había dado trabajo a algunos del ERP, que luego fueron detenidos, y que a su vez... etcétera. Habían violado a su mujer, metido la cabeza de su hijo de cinco meses en el inodoro, le habían bajado los dientes, inutilizado un riñón, vuelto semiloco”, relató Bielsa.

Después le mostró la fotografía de “El Castillo” o “El Fortín”, el centro clandestino que también funcionaba en Funes pero que solamente fue fotografiado en diciembre de 2004 para una nota aparecida en el “Rosario/12” acompañando una nota de la periodista Alicia Simeón.

Pero Brarda no estuvo allí.

Estuvo en algún lugar de Fisherton.

-Donde yo estaba eran todos erpios, no había montoneros -remarcó Fernando.

“¡De manera que hubo una “tercera Quinta”, la tercera margen del río de la muerte! Una sucesión de visiones sanguinolentas se desplomó sobre mi memoria. Las fotos de los muchachos muertos que veía cuando trabajaba en los tribunales federales, con los ojos vaciados y sus bocas mustias, un cielo líquido e incandescente que abolía el futuro, árboles arrasados por una fuerza ciega. Si había una “tercera”, tal vez pudiera haber una “cuarta”, o incluso una “quinta Quinta”. La sinrazón y el espanto elevados al cuadrado”, reflexionó Bielsa con exactitud.

Después Fernando habló de una “la piba esa que trajeron secuestrada del hotel Italia, la habían chupado junto con la abuela, a la que abandonaron en camisón, y a la chica la trajeron a “la Quinta” se llamaba Marité Vidal”, sostuvo.

Y le recordó Fernando a Rafael que allí se escuchaba decir que “a los erpios, un día de parrilla y un tiro en la nuca”.

Marité es la hermana que busca Agustín en el bar de Urquiza y Dorrego en donde un Carlos S. que se llama igual a alguien que supuestamente sabe sobre ella dice que no la conoce y retruca a los dioses ausentes qué se sabe de Mónica Wolfin desaparecida cuando estaba embarazada.

Agustín, Carlos S., el periodista, Rafael, Fernando, Edgardo, buscan la verdad y la justicia, mientras que los torturadores andan por esas mismas calles ofreciendo seguridad para las escuelas pobladas de chicos.

Esos torturadores que a una cuadra de distancia de ese bar se ensañaban sobre los cuerpos en el Servicio de Informaciones, hoy Centro Popular de la Memoria “El Pozo”, donde aparecen pintados los nombres de los oficiales del Ejército, Viola y Larrabure.

Torturadores que saben más que los jueces pero que ningún juez citó a pesar de que ya estaban probados sus crímenes de lesa humanidad cuando explotaron las leyes de punto final, obediencia debida y después los indultos.

Como José Rubén Lo Fiego, alias El Ciego.

Un mañana de 1997 recibió a ese mismo periodista que está sentado en la mesa del bar de Urquiza y Dorrego buscando datos sobre Marité Vidal y le entregó tres hojas escritas a máquina.

Lo Fiego seguía siendo el subjefe de Operaciones de la policía rosarina y algunas veces tuvo a su cargo las maniobras tendientes a garantizar la seguridad de los espectadores en los clásicos entre Central y Ñuls.

En esos papeles aparecía un resumen en el que se mencionaban expedientes originales de la CONADEP rosarina que ya no estaban en la Cámara Federal de Apelaciones porque en mayo de 1987 fueron enviados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Se mencionaban los legajos originales de Fernando Brarda sobre la “quinta operacional de Fisherton”; la denuncia sobre el caso de Héctor Retamar en la que se habla de La Calamita; los datos aportados por el ex sacerdote Santiago Mac Guire en torno a otra quinta en Funes; casas operativas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército; la denuncia de Rafael Erasmo Guerrero en torno a las torturas aplicadas en la Escuela Técnica “Magnasco”; posibles cremaciones de cuerpos de desaparecidos en el Instituto Rábico de Rosario y un legajo que incluía precisiones sobre la identidad del personal de inteligencia del batallón 121 y de la llamada Quinta Operacional de Oliveros.

Otro de esos legajos que forman parte del resumen entregado por Lo Fiego hace mención a la denuncia de María Amelia González que ofrece datos precisos sobre una quinta de Fisherton a la que fueron conducidos con su marido y en la que los tortura.

Todos esos lugares directamente vinculados a los integrantes del Ejército Argentino no fueron tenidos en cuenta en las investigaciones que buscaban generar justicia en torno a los delitos de lesa humanidad.

Por eso Agustín, Fernando, Carlos S., Rafael, Edmundo y cientos más buscan datos y personas, tratan de unir los rompecabezas y apenas pueden un poco.

Nada más que un poco.

Son arqueólogos del infierno.

Los que buscan sus raíces y también sus consecuencias.

Por eso es necesario que los jueces sigan con la investigación realizada en la década del ochenta.

No que comiencen una vez más.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com

Por todo; Gracias.-

Carlos