Revolviendo el cuartito del fondo, en una vieja caja de fotos, encuentro un sobre que dice :”La Cartuja”, nuestra casa de estudiantes en Rosario, 9 de Julio y Colón. Cartuja, lugar de “recogimiento”, obsesión juvenil.

Fotos de la casa, asados en la terraza, festejos cuando alguien aprobaba una materia o paliando el mal rato después de un aplazo.

Recuerdos de la isla Espinillo en tardes de domingo, después del laborioso cruce del Paraná torrentoso, en nuestro bote de dos pares de remos y vela latina.

Durante la semana había que calafatearlo porque siempre había alguna hendija por donde hacía agua.

El rancho de don Murúa, típico refugio isleño sobre pilares, metido en la fronda de sauces llorones y otras especies típicas del pantano.

A lo lejos se veía Rosario, que parecía otro mundo. A una hora de remo había gente en la isla, personajes curiosos, extraños, que sólo llegaban a la ciudad para abastecerse de lo necesario para comer, comprar tabaco para armar cigarrillos o cargar la pipa, piola de pescar y anzuelos. A veces lo encargaban a un tercero para no dejar la isla.

La realidad, o nuestra fantasía, nos hacía pensar que por algún motivo misterioso permanecían casi escondidos. Pocas veces se trataba de algún criollo, lo más frecuente era encontrarse con un polaco, o de nacionalidad imprecisa que, por las dudas, igual lo llamábamos polaco por sus rasgos y el mal castellano.

Fotos en blanco y negro , de bordes festoneados que delatan su edad.

Grupo de chicas del “elenco estable”, pero con renovaciones periódicas. Mil historias acuden al mirarlas. Tropel de recuerdos.

Osvaldo, que ya no está. Montón de “nuncamases”. Melancólica indignación del pasado sin retorno, aunque no todo pasado fue mejor.

La Flaca del Flaco, la Ratón Mimoso, Mariana, Olguita, Norma; la Colorada, pero teñida; la gorda Elena, en un tiempo cocinera oficial de “La Cartuja”. La gorda era puntera de barrio en los inicios del Partido Cívico Independiente, invento de Alsogaray, antes que se le ocurriera la isla flotante y todavía María Julia, en pañales.

En otro sobre aparte, y en brazos de su dueño Osvaldo, estaba la foto del “Pirulo”, el monó tití, comprado al misionero Sampallo que estudiaba ingeniería y que vivía a una cuadra. No recuerdo el precio que pagó por él, pero afirmaba que le había salido barato. Cuando el Flaco lo vio llegar con el mono en brazos y a su habitación que compartían, protestó airadamente: -“Vos estás loco!”-

A lo que Osvaldo contestó, como desviando el tema:-”¿Dónde vas a conseguir un mono más barato?”-Y el mono quedó en la casa acoplándose al “elenco”.

En noches báquicas, festejando algún cumpleaños, el “Pirulo” desde su llegada era el centro de atención, el mimado de las chicas. Excitado al extremo, como es común en especímenes de su clase, a la vista y el olfato de presencia femenina saltaba de un extremo a otro de la mesa, arrastrando con su cadena cuanta botella, vaso o plato encontraba en su camino, achicando en poco tiempo la ya escasa vajilla hogareña. Pero al “Pirulo” se le perdonaba todo. Osvaldo, por ser el dueño, se ponía orgulloso como si fuera en realidad parte del mono.

Surge del fondo de la memoria aquella frase angustiosa:

-”Abrime, Petiso, que me muero!”-

Aquella voz clamorosa de la Mambolera, a las tres de la mañana, sonaba infernal. Acababa de hacerse un aborto, quién sabe dónde ni por quién.

La sangre chorreaba entre sus piernas; blanca como un papel y temblando como hoja al viento. La Mambolera pasó la noche en casa, con la bolsa de hielo en la panza.

Doña Matilde era nuestra proveedora de hielo. Ya me lo había provisto cuando lo necesité por mi papera. Pedir hielo al vecino era corriente, pero a las tres de la mañana no es común. Preguntona ella, por impulso o naturaleza, quiso saber para qué era. Las respuestas fueron evasivas. Seguro olfateó que algo raro pasaba.

La sabiduría chusma y barrial se lo intuía, pero en el fondo doña Matilde era discreta y no preguntó más.-”Tome la cubetera”- le dijo al Flaco,-”así no se derrite; y cuando quiera venga nomás.”- Después el Flaco comentó que doña Matilde arqueó las cejas al decir esto, o tal vez le pareció.

Vivía a media cuadra, pero en la vereda de enfrente. Conocía todos nuestros movimientos.

El entrar y salir de chicas a cualquier hora. (Siempre me pareció ridículo tener horas para el amor). Le caíamos simpáticos, como generalmente ocurre con los estudiantes en todas partes del mundo. Los chicos tienen derecho a divertirse. Después de todo, están lejos de sus casas, sin el calor de su hogar, consuelan su soledad. Pero claro, no deja de ser una perdida de tiempo. Después de todo ella tiene dos hijas hermosas, rubias, no es porque sean sus hijas. Una de dieciséis y otra de dieciocho años. Cuántos del barrio se relamen por ellas cuando van al colegio.

Podrían pensar en algo más serio para el futuro. Además hay tantas enfermedades por ahí que se pueden contagiar.

La Mambolera misma marcó su convalecencia, porque después no quería irse. Ofrecía mantenernos la casa limpia, que buena falta le hacía, y cocinar a cambio de techo y comida. Los demás posibles servicios, e imaginables, quedaban sobreentendido aunque no explicitados, y “sin compromiso alguno de partes.” Lo cierto es que la Mambolera se quedó.

Una mañana entró Osvaldo a la cocina a preparar mate y, en gesto natural e intrascendente, extendió la mano con desgano y le tocó el culo.

-”Cuando trabajo no jodo!”- protestó airadamente la Mambolera.

Osvaldo escupíó la primera cebadura y no dijo nada.

Ella soñaba con ascender en el mundo artístico.

Hasta ese momento, lo único que hacía era desnudarse sobre la mesa del “Bambú India”, con pollera de rafia, al compás de un mambo de Perez Prado.

“Bambú India”, Rosario nostálgico con su pasado malevo y mafioso. La Chicago argentina. En el cine Apolo, 9 de Julio y Alem, la Mambolera no se perdía película de Judy Garland, Dorys Day, Cyd Charisse.

“Irma, la dulce”; nuestra Shirley Mac Laine nos inspiraba ternura, no deseo. Tal era la llaneza y el candor, y la inocencia de su filosofía de vida. Hay mujeres que parecen perritos falderos: mueven la cola para llamar la atención. Ella lo balanceaba de derecha a izquierda, parecía el Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela.

Lo de la Mambolera fue un apodo nuestro, en el ambiente “artístico” rosario era “La flor de los mares del Sur”.

Decidimos cambiarlo porque nos parecía muy largo y su uso nos causaba risa. Nunca supimos su verdadero nombre. Se jactaba de su innata intuición para detectar entre el público a personajes “importantes”, y hacia ellos apuntaba su batería sensual. Miradas lujuriosas, muecas lascivas y sacudores pelvianos, promesas de posibles éxtasis en nimbos eróticos.

Movimientos rápidos y cortos, como corto y menudo era su cuerpo. De rostro grácil, casi anguloso, como una Jackie Kennedy caricaturesca.

La Mambolera entreabría la cortina de rafia de su falda hawaiana y ejecutaba sus espasmos pelvianos, casi perfectos después de tanto ensayo, y se llevaba la mano a su oreja derecha en gesto que simulaba espontáneo para no dejar caer la flor enredada en sus cabellos rubios, que nunca me enteré si eran auténticos. En mitad de su baile se sacaba la flor y la tiraba al público.

Nunca faltaba el “baboso” en alguna mesa cercana, que la recogía, la llevaba a la boca, la besaba y olía, cerrando los ojos para colocársela en el bolsillo del saco.

Con la mano izquierda levantaba sus cabellos desde la nuca a la frente, hasta taparse sus ojos, que luego liberaba en sensual soplido. Al finalizar el espectáculo, elegía un candidato de una mesa cercana, le extendía sus brazos en forma teatralmente implorante. El agraciado se levantaba, a veces orgulloso, otras avergonzado, con la cara convertida en una fresa.

Me pregunto si esa cara de estúpido es producto espontáneo y fugaz de una situación determinada o si realmente es un chispazo de autenticidad que aparece en momentos donde el hombre muestra su verdadero “yo”. Se hacía tomar de la cintura por “el elegido”, que sin esfuerzo, depositaba su cuerpito desnudo en la pista de baile. Echaba mano a risitas espasmódicas, simulando pudores inexistentes. Para las otras “chicas de nuestro elenco”, era simplemente la Mambo.

Alguna vez me pregunté si Salomé bailaría como la Mambo o si ella lo haría como Salomé, respetando jerarquías. De todos modos la ventaja de Salomé está en contar con el respaldo bíblico que hace perdurar su prestigio y memoria hasta la eternidad. Tampoco supe nunca cuánto le pagaban a la Mambolera para hacer lo que hacía, ni en qué lo gastaba. En el país corría bastante plata y el puerto de Rosario mostraba muchos mástiles con banderas de todo el mundo, aunque el tiempo de las vacas gordas había quedado atrás.

El “Bambú India” era uno de los boliches más conocidos en la zona portuaria; un imán para los sedientos marineros polacos, americanos, italianos, rusos, alemanes; y todo aquel que pisara tierra después de más o menos larga abstinencia de alcohol y mujeres. Por eso la Mambolera sabía palabras sueltas de varios idiomas, que seguramente ni el significado conocía. Recordaba las más sonoras y las decía en “La Cartuja”, en noches de vino y rosas, para admiración de las otras chicas.

Los sábados por la noche los llamaba los días fuertes para su trabajo; el domingo también, pero no tanto. Entonces su ausencia se hacía notar por signos de eficiencia que dejaba en la casa: lustradas de pisos, brillo en la cocina y orden extremo, el baño no parecía ser el de una casa de estudiantes. Y el cajón de sifones Biarritz, completo, no era cuestión de dejarnos sin soda.

En la década del 60 los únicos estudiantes que conocíamos poseedores de una heladera eléctrica eran unos bolivianos del Barrio de Medicina, que recibían la mensualidad en dólares, junto con la envidia prejuiciosa de sus vecinos estudiantes.

De ser ahora esta historia, seguramente la Mambolera nos hubiera dejado hasta el tope reservas de milanesas, tortillas, budines y arroz con leche, (que sabía nos gustaba a todos), con derroche de canela y dulce de leche.

Fue un lunes lluvioso y la Mambo no apareció por “La Cartuja”. La echamos de menos al mediodía, a la noche nos extrañó. Hacía un año que estaba entre nosotros. El martes tampoco vino. Una de las chicas del “elenco” trajo la noticia:-” La Mambo está jodida en el Hospital Centenario.”- Por la tarde, los cuatro de “La Cartuja” fuimos a verla. Nos acompañó la “Colorada”, que sabía en qué sala estaba.

Convencimos a la monjita que nos dejara entrar a verla.

-”Pasen y vean!”- nos dijo en tono agrio; más que concediendo, acusando.

Regresamos en silencio. Caminábamos sin rumbo por la casa, nos cruzábamos sin decirnos nada.

Al otro día la Mambo murió. Antibióticos hay muchos, pero no siempre pueden con la septicemia.

Abro mi ropero y veo un bolso que no es mío; adivino el origen. Lo reviso como un ladrón, consciente de mi falta.

Entre minúscula y colorida lencería, potes de crema, ruleros y medias brillantes hay una foto ajada y manchada con “rimmel”. La Mambolera con un niño en brazos apagando dos velitas de una torta.

Uno de los tantos secretos que se llevó la Mambolera.

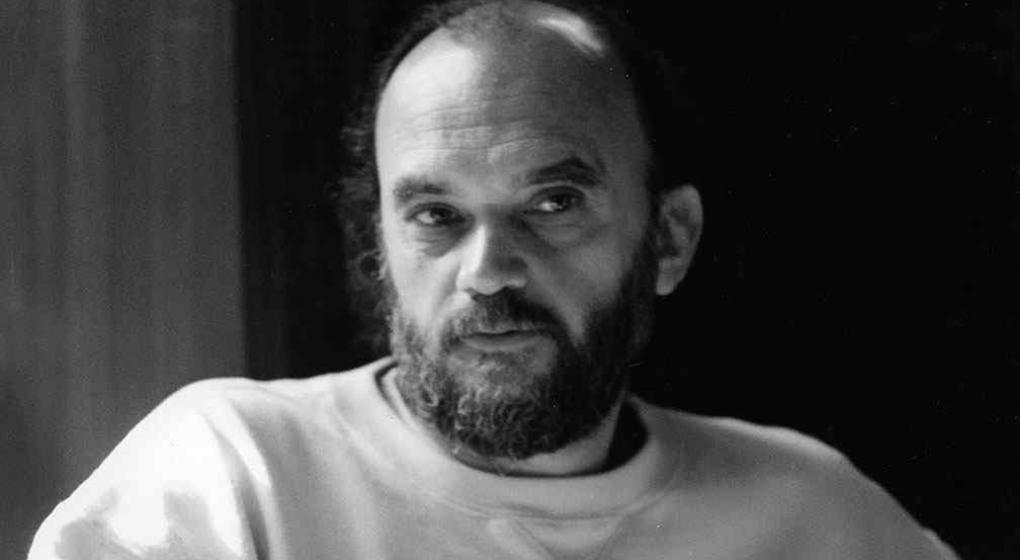

Angel Oscar Cutro

Buenos Aires - Argentina

Angel Oscar Cutro

Buenos Aires - Argentina

Angel Oscar Cutro nació en Concordia (Entre Ríos) el 20 de noviembre de 1932. En la misma ciudad cumplimentó sus estudios primarios y secundarios, graduándose como médico cirujano en la Universidad Nacional del Litoral, facultad de Medicina de Rosario (Santa Fe). Paralelamente a su carrera de estudiante universitario fue agente de policía, oficial de investigaciones y, después de recibirse, médico de policía.

Retornó a su ciudad natal para ejercer la especialidad de Cirugía General y Proctología.

Angel Oscar Cutro nació en Concordia (Entre Ríos) el 20 de noviembre de 1932. En la misma ciudad cumplimentó sus estudios primarios y secundarios, graduándose como médico cirujano en la Universidad Nacional del Litoral, facultad de Medicina de Rosario (Santa Fe). Paralelamente a su carrera de estudiante universitario fue agente de policía, oficial de investigaciones y, después de recibirse, médico de policía.

Retornó a su ciudad natal para ejercer la especialidad de Cirugía General y Proctología.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Todo lo que puedas aportar para mejorar este Blog será bienvenido. Opiniones, Historias, Fotos, etc. Puedes hacerlo también a mi e-mail: charlesfrancis1953@hotmail.com

Por todo; Gracias.-

Carlos